Naves de combate fenicias y asirias hacia 600 a.C. Grabado del siglo XIX conservado en el Museo Naval de Madrid.

El desarrollo de la marina de guerra propiamente dicha nació en el Mediterráneo Oriental. Fueron los fenicios quienes unificaron los conocimientos de las culturas marítimas que florecieron en el mar Egeo (la minoica, la micéna y la de los Pueblos del Mar), para crear la primera talasocracia propiamente dicha. Los fenicios han pasado a la historia como el pueblo navegante por antonomasia; su civilización se extendió por el Mediterráneo hasta el extremo oeste, y llegaron a explorar África y la costa atlántica de Europa. Los fenicios sentaron las bases técnicas y comerciales del tráfico marítimo en la antigüedad.

Mientras los egipcios desarrollaban la navegación fluvial en el Nilo, coexistían en el Mediterráneo tres culturas peninsulares bien definidas: la ibérica , la itálica y la balcánica. sólo de esta última, la de la actual Grecia y del mar Egeo, se tienen datos suficiente para poder reconstruir la historia anterior a las invasiones protagonizadas por los dorios, que acontecieron a inicios del primer milenio a.C. La única referencia escrita de que se dispone sobre la existencia de estos pueblos se debe a las obras de Homero, La Odisea y La Ilíada, que pertenecen aproximadamente al siglo VIII a.C. En ambas obras se relatan hechos militares y gestas navales. En La Odisea se cuenta la vuelta a su reino, la isla de Itaca, del héroe griego Odiseo (Ulises en latín) tras haber combatido en la guerra de Troya. En La Ilíada se narra lo acontecido durante 51 días del décimo y último año de la guerra de Troya. Ambas obras explican la existencia de una cultura desarrollada en la Grecia continental y los numerosos archipiélagos del Egeo, así como en Sicilia, y que se desarrolló antes del "periodo oscuro" (del 1200 al 700 a.C.) que sobrevino tras las invasiones dóricas. Esta cultura es la micénica, que evolucionó a partir de la minoica y que llegó a su apogeo hacia 1250 a.C., año alrededor del cual se supone que aconteció la guerra de Troya.

La civilización minoica

Ruinas del puerto fenicio de Sidón, en el Libano actual, donde se distinguen los restos del castillo de St. Louis, construido por los cruzados.

De hecho, la primera civilización europea fue la minoica, que surgió en la isla de Creta hacia el tercer milenio a.C. Situada al sur del mar Egeo, la estratégica situación geográfica de la isla explica su importancia en el desarrollo de los acontecimientos en el Mediterráneo antiguo. Además de cerrar el Egeo por el sur lo que la convertía en zona de paso casi obligada para las rutas de navegación hacia la costa egipcia y libia, Creta está situada a medio camino entre el sureste del Peloponeso y el noreste de la costa del Levante mediterráneo (Palestina y Fenicia). Al suroeste se encuentra la península de Anatolia, lo que hizo que el pueblo minoico ejerciera una influencia decisiva en las importantes culturas que se desarrollaron en aquellas tierras.

La representación más antigua de una embarcación minoica se halla en los fragmentos de una vasija encontrada en la isla de Siria, que parece remontarse hasta el 2800 a.C.; en dichos fragmentos aparece pintada una piragua con trazos muy rudimentarios, por lo que poco se distingue sobre su construcción y características. Hacia 2700 a.C. apareció en Candia la metalurgia del bronce y se inició lo que se denomina minoico antiguo, un periodo que duró cerca de 700 años, Durante esta época se construyeron los primeros palacios, como el de Cnossos y Festos, admirados como símbolos de esplendoroso poder. El nombre de la civilización minoica procede del legendario Minos, rey de Creta, de quien decían los antiguos griegos, como Tucídides y Herodoto, que había dominado el mar Egeo con una gran flota. El pueblo minoico llegó a poseer una sólida estructura económica y una densa población (se baraja la hipótesis de que el número de habitantes de la isla en su época de esplendor debía acercarse al medio millón).

Las primeras embarcaciones marítimas europeas

Barcos minoicos rodeados de delfines, representados en un fresco de la isla de Creta.

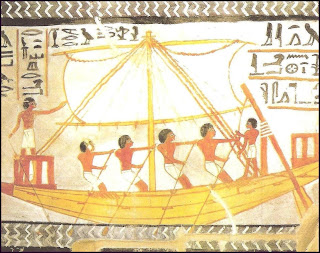

Los minoicos fueron pueblos eminentemente comerciales y establecieron buenas relaciones con Egipto, a donde exportaban tejidos de lana, productos de lujo de oro y plata y cerámicas. También ampliaron el comercio marítimo por todo el Mediterráneo oriental, e incluso fundaron un centro comercial en Egipto. De echo, las embarcaciones cretenses fueron las primeras naves marítimas europeas, pero no aparecieron hasta después de 2000 a.C., cuando los egipcios ya llevaban casi siete siglos surcando las costas del Mediterráneo oriental. Poco se sabe de los barcos minoicos; todo lo que se conoce son las representaciones en cerámicas y frescos que muestran embarcaciones similares a las egipcias y fenicias de la misma época: barcos con extensas proas, provistos de pasarelas y de velas cuadradas con vergas superior e inferior. Los cretenses, al contrario que sus vecinos, podían conseguir buenas maderas, y esa ventaja explica que se adelantaran a otros pueblos en la construcción naval. En algunas joyas, sellos y restos de cerámica se pueden apreciar barcos de un único palo y con una hilera de remos, con proas afiladas como espolones. Con estas naves, los cretenses limpiaron las aguas de piratas y protegieron su comercio; fue tal su eficiencia, que la civilización minoica pudo exportar su cultura a todo el Egeo y la Grecia continental, en un importante proceso que duró unos 400 años, denominado "minoización de los griegos". Los "griegos" eran en realidad los aqueos, un pueblo de origen indoeuropeo que se había asentado en Grecia hacia 1800 a.C. procedente del norte de los Balcanes.

La mitología de la Grecia helénica descrita por Homero, Tucídides y Herodoto corresponde a los siglos X al VIII a.C., y tiene uno de sus primeros antecedentes en el rey Minos. Uno de sus principales mitos representa la importancia del poder naval: se trata del mito de Teseo y Ariadna. Minos había impuesto un tributo de sangre a los ciudadanos de Atenas, que había sido ocupada y sometida por la poderosa flota del rey cretense: cada nueve años, los atenienses se veían obligados a entregar a siete muchachos y siete muchachas, que eran arrojados al Laberinto, donde un monstruo con cabeza de Toro, el Minotauro, se alimentaba de ellos devorándolos. Teseo, un príncipe de Atenas, navegó hasta Creta para poner fin a esta humillación. Al llegar a la isla, Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y lo ayudó a adentrarse en el Laberinto. Ariadna entregó a Teseo una espada mágica y un carrete de hilo para que, desovillándolo, pudiera hallar el camino de salida del Laberimto tras matar al Minotauro. Cumplida su misión con éxito, Teseo bajó al fondo del mar para recuperar el anillo de oro que Minos había lanzado al agua. El anillo de Minos, que representa el reinado del mar, pasó así de Creta a Atenas, como símbolo del traspaso del poder naval de la isla al continente.

La civilización micénica

El mito de Teseo y Ariadna viene a representar un hecho histórico: los aqueos pasaron a ostentar el poder predominantemente en Grecia. Habían fundado los reinos de Micenas y Tirinto, y ambos prosperaron con celeridad. La primera de estas ciudades fue la más importante y dio nombre a la cultura micénica. Los aqueos fueron ganando poder e iniciaron un proceso que se denominó "micenización de Creta", que supuso el fin de la civilización minoica y que culminó con la invasión de Creta hacia 1500 a.C, con la subsiguiente destrucción de Cnossos. Tras la conquista de Creta, los micénicos fortalecieron la isla con murallas y fortines. El palacio de Cnossos fue reconstruido cerca del año 1400 a.C., fecha a partir de la cual aparecen en muchas ciudades micénicas grandes fortalezas y muros ciclópeos, construidos con enormes bloques de piedra.

El pueblo micénico se dedicó tanto a la piratería como a la navegación comercial, y creó una importante flota que se considera heredera de la minoica. De los barcos micénicos no se tiene información real y sólo puede conjeturarse que se parecían a los cretenses. De las naves minoicas se conoce el predominio de la vela sobre el remo; su estructura se distinguía por tener ambas extremidades iguales y las líneas del casco casi rectas; estaban muy bien construidas y la proa y la popa se remataban con cabezas de aves. Las naves micénicas constituyeron la principal fuente de riqueza de Candia, muchas veces obtenida de los impuestos sobre la navegación y de los saqueos a los pueblos vecinos. Los enterramientos de la época micénica, de los que hay abundantes restos arqueológicos, muestran la importancia que los aqueos daban al botín naval y a las armas, que abundaban en sus tumbas.

Los dorios desplazan a los Pueblos del Mar

Alzado de una de las embarcaciones de los Pueblos del Mar, muy similar a las micénicas y con toda probabilidad a las que atacaron Troya. Aquí se ha representado su versión adornada con cabezas de aves, tanto en la proa como en la popa.

Una de las principales características de la civilización micénica fue el carácter expansivo de su cultura. Los marineros micénicos ampliaron sus rutas comerciales hacia Asia Menor, las islas del mar Egeo, Egipto y la península Itálica. Pero, mientras esto sucedía, un nuevo movimiento de pueblos del norte se ponía en marcha hacia el sur de la península balcánica: eran los dorios, emparentados con los aqueos, que conocían la metalurgia del hierro, por lo que sus armas eran superiores a las de bronce de los micénicos.

Se produjo entonces una serie de movimientos migratorios confusos, que aún hoy en día dividen a los historiadores. La llegada de los dorios comenzó a producirse hacia el siglo XII a.C.; desplazaron a muchos pueblos micénicos, alguno de los cuales decidieron vivir en sus embarcaciones, aunque ya se dedicaban con anterioridad a la piratería, tan activa durante la dominación micénica. Estos complejos grupos de navegantes, que se movían en un principio por el Egeo y las costas vecinas, recibieron el nombre de "Pueblos del Mar", término acuñado por el egiptólogo francés Emmanuel de Rougé, quien había estudiado a fondo los bajorrelieves y las inscripciones del templo funerario de Medinet Habu, en la orilla occidental del Nilo frente a Luxor; dichos bajorrelieves muestran al faraón Ramsés III luchando contra las tribus invasoras, que en aquel momento se habían aliado a los libios. Las descripciones de las naves de estos pueblos coinciden con las micénicas que, a su vez representaban una evolución de las minoicas. Muchos historiadores afirman que los egipcios reprodujeron las naves de los Pueblos del Mar capturadas por la flota de Ramsés III, pero esta teoría se contradice con el hecho incuestionable de que las naves egipcias nunca se construyeron con quilla, mientras que las de los micénicos errantes sí la tenían, así como un sólido esqueleto de cuadernas. La mayoría de los Pueblos del Mar vivía en sus embarcaciones, lo que les proporcionaba una rápida maniobrabilidad y una total impunidad navegando en medio de los intrincados archipiélagos del mar Egeo. Por éste motivo se les ha calificado como los primeros piratas, organizados como tales, de la historia.

Los Pueblos del Mar se vieron involucrados en las convulsiones que se produjeron por aquella época en el Mediterráneo oriental. La caída del imperio hitita fue una de ellas. Los hititas perdieron el control de las minas de cobre debido a la expansión de los asirios desde el este, ya que éstos se apoderaron de la zona. Ante la necesidad del preciado metal, los hititas decidieron invadir Chipre, una isla rica en yacimientos y con una alta producción de bronce. Chipre era una zona de paso de la ruta comercial que utilizaban los aqueos y micénicos para dirigirse hacia el este. Al apoderarse de Chipre, los hititas, enfrentados secularmente a los micénicos, prohibieron a éstos recalar en los puertos de la isla. Este bloqueo causó un colapso comercial micénico que, a su vez, provocó el desplome de sus centros de poder bajo la presión dórica.

La guerra de Troya

Fotograma de la película Troya, producción estadounidense basada en algunos episodios de La Ilíada, para la que se construyeron réplicas de las naves micénicas.

Muchos historiadores sostienen que, en este contexto de enfrentamiento entre dorios y micénicos, se produjo la famosa guerra de Troya que narra La Ilíada. Según las excavaciones arqueológicas, la ciudad de Troya de la edad del Bronce fue destruida por un terremoto hacia el año 1250 a.C., y, hacia 1180 a.C., sufrió un largo asedio seguido de un saqueo y un demoledor incendio. Estos hechos coinciden en muchos detalles con el relato homérico. Los documentos hititas hallados contienen referencias que pueden asimilarse también al texto de La Ilíada. Los troyanos habían prosperado gracias al comercio con caballos hititas. Éstos llegaban a la ciudad ya domados y partían hacia el continente europeo en grandes balsas o armadías, remolcadas por naves a remo y vela. Éstos navegaban a través del estrecho de los Dardanelos, por la boca oeste, donde la anchura no llega apenas a las dos millas náuticas.

No hay evidencias de que Troya tuviera una armada significativa, por lo que la teoría del pago de tributos de las naves que comerciaban con el mar Negro no tiene fundamento. Lo que parece evidente es que Troya, ciudad satélite del poder hitita, era probablemente un enclave estratégico para el comercio con los pueblos costeros del mar Negro, debido a su enclave, en la entrada del estrecho de los Dardanelos, era, por tanto, una plaza codiciada en un tiempo de convulsiones políticas y económicas como las del siglo XII a.C.

Se han planteado diversas teorías sobre la identidad de los atacantes de Troya. Una de ellas apunta a uno de los Pueblos del Mar, los ekwesh o los weshesh, o una coalición de ambos. Otra teoría más cercana al relato homérico supone que al rededor del rey de Micenas, Agamenón, se aglutinarón Esparte (cuyo rey Menelao era hermano de Agamenón), Argos y Pylos, dos estados del Peloponeso; también se incorporaron fuerzas de las islas Phti, en Tesalia, los beocios y la isla de Candia (Creta). La Ítaca del rey Ulises, personaje mítico de las obras de Homero, probablemente también participó en la alianza, aunque con fuerzas mucho menores. La Ilíada, cuyo nombre procede de Ilión, uno de los nombres griegos de Troya, narra los acontecimientos de sólo 51 días de los 10 años que duró el asedio a la ciudad.

Según Homero, Paris, uno de los hijos de Príamo, había raptado a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Menelao había acudido a su hermano Agamenón, rey de Micenas, para que le ayudase a vengar la afrenta. A la llamada de ayuda de Agamenón habían acudido varios príncipes aqueos con sus barcos, y se habían concentrado en el puerto de Áulide, situado en el estrecho entre Grecia y la isla de Eubea. De allí había zarpado la flota micénica, dejando al sureste la isla de Andros y cruzando el Egeo hasta el norte de la isla de Khíos, para alcanzar luego la costa de Anatolia y remontarla hasta Troya. Esta travesía de aproximadamente 280 millas náuticas debieron realizarla en unos dos días y medio en sus naves (1.070 según el texto homérico) de propulsión mixta, a remo y a vela, y debió de tomar a los troyanos totalmente por sorpresa.

Siempre según La Ilíada, con la expedición había navegado Aquiles, el héroe mitológico, hijo del mortal Peleo, rey de los Mirmidones, y de la ninfa marina Tetis. Aquiles se convierte en el protagonista épico de la historia, que narra sólo unas pocas semanas de la guerra, comenzando con la retirada del héroe de la batalla tras ser deshonrado por Agamenón. Sin Aquiles, las fuerzas micénicas que habían desembarcado en las playas cercanas a Troya no pudieron hacer frente a los troyanos y éstos, saliendo del recinto amurallado de la ciudad, atacaron a las naves varadas en la playa. Ante la inminente derrota de la coalición. Aquiles envió a la batalla a su íntimo amigo Patroclo, ataviado con su yelmo y armadura, de forma que todos lo confundieron con Aquiles. Héctor mató a Patroclo y Aquiles decidió retar a éste en combate singular para vengarlo. Aquiles mató a Héctor y arrastró su cadáver hasta el campo micénico. Príamo, introducido clandestinamente en el campamento micénico, rogó a Aquiles la devolución del cadáver de su hijo para poder honrarlo según su tradición. Durante el encuentro, ambos se reconciliaron y los restos de Héctor, devueltos por Aquiles, recibieron los funerales adecuados según su rango y de acuerdo con la tradición troyana.

Las naves que se pueden ver representadas en los frescos de la isla cicládica de Thera (actual Santorini) eran con toda probabilidad muy similares a las micénicas y, estructuralmente, a las de los Pueblos del Mar. Probablemente algunas disponían de un recio espolón a proa destinado a embestir las naves enemigas; algunas, además, llevaban un mascarón en forma de león rampante, lo que denota la influencia egipcia; sin embargo, estas características son motivo de controversia entre los historiadores. A proa colocaban un elemental castillo en forma de plataforma, con una incipiente toldilla de piel de vaca; disponían de un palo central que soportaba una verga con vela cuadrada. Homero habla de las "naves negras", lo que se refiere, probablemente, a la negra brea con que se calafateaba la tablazón, y describe la facilidad con que varaban en la arena de las playas; ésta fue la maniobra con la que se inició el ataque a Troya.

Los fenicios, un pueblo de marineros

Bajorrelieve encontrado en las excavaciones arqueológicas de Tarso (Turquía), que muestra un barco fenicio del primer siglo a.C.

El declinar de la marina egipcia y micénica coincidió con el principio de la cultura marítima de los fenicios, un pueblo que resultó fundamental en el desarrollo naval de la civilización occidental. Entre 5.000 y 4.000 a.C., unas cuantas tribus de origen cananeo, de raza semita, emigraron desde los alrededores del golfo pérsico, atravesaron Mesopotamia y se establecieron en la franja costera del actual Líbano, al oeste de Siria. Esta zona estaba aislada del continente, que quedaba al este, por dos cadenas montañosas que la cruzaban de norte a sur, con una longitud de 200 kilómetros y una anchura de 20, con picos de hasta 2.700 metros de altitud. Era una región muy accidentada, cubierta entonces por espesos bosques de cedro. Esta conífera, conocida actualmente como cedro del Líbano (Cedrus Libani), proporcionaba una madera de extraordinaria calidad para su utilización en el mar, y también proveía de troncos que podían sobrepasar los 40 metros de altura. Era una región con muy poca extensión de tierra cultivable, por lo que aquel pueblo, básicamente agrícola y ganadero en sus orígenes, tuvo que encontrar otros recursos para prosperar, y éstos se los proporcionó el mar; así, el desarrolo de la pesca se inició con los primeros asentamientos.

La civilización fenicia (el nombre Fenicia es muy posterior, y es de origen griego) de la época griega no nació alrededor de un concepto de nación, a causa principalmente de la intrincada orografía del territorio, que tendía a separar a las gentes en núcleos de población independientes. De este modo, nunca existió "Fenicia" como país, sino como un grupo de ciudades-estado portuarias, cada una con su propio rey y un gobierno específico, más interesadas en el comercio que en erigir un imperio común. El litoral de la franja fenicia disponía de numerosas calas y bahías, muy adecuadas para la ubicación de puertos protegidos. Los cinco más importantes fueron Biblos, Arados (Ruad), Birutos (Beirut), Tiro y Sidón. Hacia mediados del tercer milenio a.C., estas ciudades comenzaron a sustituir la pesca por el comercio marítimo como principal medio de vida.

La privilegiada terraza al mar que formaban las tierras de Fenicia constituían uno de sus principales problemas, pues la zona era codiciada por sus poderosos vecinos. A lo largo de la historia los fenicios sufrieron el constante acoso de Asiria, Babilonia, el imperio hitita, Egipto, Iarael y de los pueblos griegos y filisteos; hubo un momento en la historia de todos ellos en el que codiciaron las riquezas que acumulaban los fenicios, sus excelentes barcos y su avanzada cultura económica, por lo que éstos fueron periódicamente atacados y saqueados. Sin embargo, las ciudades fenicias resurgían siempre de los ataques e invasiones y sus marinos volvían a la mar. Con el tiempo, los fenicios defendieron sus ciudades con poderosas naves de guerra y llegaron a construir auténticas flotas militares con birremes, las primeras galeras con dos órdenes de remo de la historia. Aquí jugó un importante papel la excelente madera de cedro, de la que disponían en abundancia, y que hizo de los barcos fenicios los mejores de la época. Los primeros debieron copiarlos de los minoicos, quienes comerciaban con productos cretenses, de las islas del Egeo y de la Grecia Continental.

El clima húmedo de Fenicia fue la causa de que a principios del siglo XIX, cuando los arqueólogos empezaron a ocuparse de su misteriosa civilización, apenas aparecieran vestigios en condiciones de conservación adecuadas para ser investigados.

La expansión fenicia

Mapa en el que se muestran las principales colonias y expediciones de los fenicios.

La expansión marítima de los fenicios comenzó después de que éstos se independizaran de la dominación egipcia, iniciada bajo el reinado del faraón Tutmosis III, hacia 1480 a.C. La decadencia del poder egipcio sobre la costa fenicia comenzó con los ataques de los filisteos, una de las tribus de los Pueblos del Mar; éstos arrasaron la ciudad de Sidón en 1209 a.C., por lo que, a partir de aquella fecha, la ciudad de Tiro pasó a ser considerada como urbe hegemónica de Fenicia. Al poco, las ciudades fenicias se independizaron totalmente del poder egipcio; este hecho ocurrió justo antes del reinado de Ramsés III, quien, pese a derrotar a los Pueblos del Mar, no pudo recuperar su hegemonía en la zona.

La ciudad de Tiro tenía su principal centro urbano en una isla, hoy unida al continente, que estaba separada unos 500 metros de la costa. Rodeada por el mar, la ciudad estaba fuertemente fortificada con muros defensivos de 45 m de altura. El problema de Tiro era la imposibilidad de expandirse, ya que la falta de espacio era acuciante, lo que determinó que los edificios crecieran en altura; por otro lado, la falta de agua obligó a organizar un sistema de aljibes flotantes para trasladarla desde las fuentes del continente. La isla disponía de dos puertos: uno al norte, el puerto sidonio, que todavía existe, y otro al sur, el puerto egipcio, actualmente cegado por la arena. En la ciudad se fundó la que se considera la primera lonja del mar, un edificio donde se administraba el comercio marítimo y la justicia. Tiro lideró, junto con Sidón (que significa la Pesquería), la gran expansión marítima hacia el oeste. El arte de trabajar la madera de los sidonios se hizo famoso entre los pueblos cercanos, y sus artesanos eran muy solicitados, no sólo para construir barcos sino también para realizar las grandes obras de la época.

Pese a contar con excelentes naves de guerra, los fenicios se dedicaban principalmente al comercio; por ello, su estrategia era utilizar siempre la diplomacia antes que la fuerza militar. El gobierno lo ejercía un consejo de ancianos, aun que tenían mucha influencia los clanes familiares enriquecidos con el comercio marítimo. Estas familias poseían factorías y almacenes en muchos puertos del Mediterráneo y su prosperidad llegó a ser excepcional, llegando a acumular enormes riquezas que fueron codiciadas por muchos de los reyes de los países vecinos.

Hacia 1100 a.C., los fenicios traspasaron las columnas de Hércules (el estrecho de Gibraltar) y fundaron la ciudad de Gades (la actual Cádiz). La colonia se estableció en lo que antes era una gran isla frente a la costa (el actual istmo es posterior), y estaba compuesta por agricultores y artesanos del metal. En el Atlántico también fundaron Lizus, en la zona del actual Marruecos. Ese mismo año fundaron Útica, al norte de Tunez.

A partir de 900 a.C., los navegantes fenicios comenzaron a difundir su alfabeto, lo que supuso un factor fundamental en la expansión de su cultura comercial. Ésta se extendió basándose en la transacción por intercambio, y no utilizaron la moneda hasta el 400 a.C. Las primeras monedas las fabricaron los sidonios, quienes copiaron el sistema persa de acuñación. Los comerciantes fenicios veían el mundo como un vasto mercado que crecía a medida que aumentaban los descubrimientos de nuevos pueblos y, por consiguiente, de nuevos productos y posibilidades de transacción. De Tarso (Andalucía) obtenían plata, hierro, estaño y plomo; de Judea, trigo, miel, aceite y bálsamo; de Grecia, cerámica, vino y aceitunas, y de Chipre, el cobre. Esta política de expansión fue la gran impulsora de sus expediciones, cada vez más audaces.

Hacia 814 a.C., al sur de Útica, algunos deportados de Tiro fundaron Kar-Hadast, que los griegos llamaron Kardeon y los romanos Cartago. La plaza pronto se convirtió en la más importante de las colonias occidentales fenicias, desarrollándose progresivamente como entidad autónoma y organizando por su cuenta nuevas expediciones hacia el Mediterráneo occidental. En el resto del Mediterráneo los fenicios se asentaron preferentemente en Chipre, Rodas, Malta, Sicilia y Cerdeña.

Los primeros barcos de altura y sus tripulantes

Relieve asirio en piedra que muestra una birreme fenicia, conservado en el Museo Británico de Londres.

Los fenicios fueron los primeros en lanzarse abiertamente a la navegación de altura, es decir, cuando los barcos se adentran en el mar y pierden todo contacto visual con la costa. Esto fue posible debido al conocimiento básico de que la estrella polar señala el norte y de que el sol, en su cenit, indica al sur. También conocían a fondo las estrellas, lo que les permitía navegar de noche, capacidad que los egipcios, minoicos y micénicos nunca llegaron a dominar. Los pilotos fenicios anotaban sus observaciones sobre la orografía de la costa, que acompañaban con su apreciación del régimen de vientos y corrientes; estos diarios de a bordo constituyeron los primeros almanaques náuticos de la historia y fueron aprovechados más tarde por los griegos, constituyendo la base de la cartografía náutica mediterránea hasta bien entrada la Edad Media. Las naves mercantes fenicias, construidas con la excelente madera de sus cedros, se propulsaban casi exclusivamente a vela, ya que aprovechaban el espacio de las bancadas de la mayoría de los remos para almacenar la carga. Estos barcos, notablemente mangudos (anchos), podían llegar a transportar hasta 500 toneladas de carga y se distinguían de otras naves por tener las caídas de la proa y de la popa verticales. La vela se largaba en un palo de una sola pieza; era cuadrada y estaba sostenida por dos vergas enlazadas. Estos navíos fueron probablemente los primeros en incorporar el sistema de quilla y costillaje como estructura rígida del casco. Este sistema, totalmente alejado del tortor egipcio, les permitió construir barcos con la suficiente solidez para resistir sus largas expediciones. También desarrollaron un tipo de nave de altura que servía tanto para explorar como para el comercio, así como para el transporte de metales. Eran barcos de casco esbelto, que poseían un considerable bauprés, que a su vez sostenía una vela similar a una cebadera. En la popa había una cámara que sobresalía notablemente. Estos barcos eran muy marineros: permitían varar en las playas y maniobrar con relativa precisión en radas reducidas; gracias a sus características, posteriormente sirvieron de modelo para el diseño de los mercantes y navíos de altura griegos y romanos.

En muchas ocasiones, los marineros fenicios se contrataban como mercenarios de otras expediciones; eran marinos muy solicitados por sus conocimientos del mar, la meteorología y el pilotaje, habiendo navegado muchos de ellos por casi todo el Mediterráneo, y conocían muchas otras costas y caladeros, además de las costumbres de los lugareños. Muchos gobernantes de otros estados emplearon en sus flotas a constructores y marinos fenicios para mejorar su calidad y rendimiento. El primero en aprovechar estas ventajas fue el rey judío Salomón, quien, gracias a su amistad con el rey fenicio Hiram, de Tiro, utilizó a carpinteros fenicios para la construcción del templo de Jerusalén y para la mejora de sus barcos. Ambos monarcas organizaron expediciones marítimas conjuntas a Ofir, un puerto que, al parecer, estaba en la costa del océano Índico. Hiram contribuía con marinos y carpinteros de ribera para construir los barcos, mientras que Salomón proporcionaba las instalaciones del puerto de Elat, en el mar Rojo, que había sido conquistado por su padre, el rey David. Las ganancias, que eran muy cuantiosas, se repartían equitativamente entre ambos, lo que permitió la fastuosidad de la corte del rey Salomón, de la que se habla en múltiples relatos. Bajo el reinado de Salomón, la nación judía vivió su época de máximo esplendor.

Más allá del Mediterráneo

Vista actual de la ciudad de Biblos.

El primer monarca extranjero que utilizó las habilidades marineras de los fenicios a gran escala fue el rey egipcio Necao, quien en 611 a.C. financió la travesía del misterioso mar de Septentrión, que se convirtió nada menos que en la circunnavegación de África. Necao encargó a los fenicios la exploración de nuevas vías de comunicación entre el Mediterráneo y el mar Rojo, y financió la construcción de un número indeterminado de barcos para tal fin. Al parecer, según el relato del historiador y geógrafo Herodoto (escrito unos cien años más tarde), los expedicionarios embarcaron semillas de cereales que fueron sembrando en invierno en los parajes costeros donde recalaban y que creían más adecuados; allí se asentaban hasta la época de la cosecha, en primavera, y navegaban durante el verano y el otoño con las provisiones almacenadas. Este ciclo duró tres años, y el recorrido iba desde el golfo de Suez hasta el delta del Nilo, pasando por el estrecho de Gibraltar. Herodoto no dudó de esta historia, aunque cuestionó que en las observaciones de navegación relatadas por los marinos el sol estuviera siempre al norte en la zona sur del continente africano; era lógico que así fuera, pero a Herodoto le parecían anotaciones erróneas debido al concepto geocéntrico que se tenía entonces del universo. El excepcional historiador griego describió también datos sobre los vientos dominantes y algunos problemas de navegación; estos datos mueven a pensar a la mayoría de historiadores modernos que el relato de esta expedición es absolutamente cierto, aunque de este viaje no se hayan encontrado restos de emplazamientos o pruebas irrefutables.

La decadencia del poder naval fenicio coincidió con el florecimiento del griego y del cartaginés. Cartago se convirtió en una potencia emergente y líder de las colonias fenicias independientes, mientras que los territorios fenicios del Mediterráneo oriental pasaron progresivamente a formar parte del imperio Asirio. Los griegos también comenzaron por entonces su expansión colonial, y en 600 a.C. fundaron Massalia (Marsella), compitiendo directamente con Cartago en el comercio de las menas de metal de los territorios ocupados por los celtas.

Las expediciones cartaginesas

Grabado de un mercante fenicio del siglo VIII a.C. aproximadamente.

Sin embargo, fue en esta época de decadencia cuando los fenicios lograron sus más arriesgados viajes, con audaces expediciones que traspasaron el estrecho de Gibraltar para explorar tierras desconocidas o de las que se tenían vagas referencias. Los fenicios siguieron hasta el final su política de ampliar las perspectivas comerciales, buscando materias primas y pueblos con los que establecer nuevos vínculos.

La lucha por la obtención de metales, cuya necesida era cada vez mayor (en especial el preciado estaño, necesario para fabricar el bronce), fue la que probablemente motivó el segundo gran viaje de los fenicios, alrededor de 450 a.C. Es muy posible que éstos conocieran la procedencia de buena parte del estaño y otros metales que se comercializaban en el Mediterráneo, muchos ya manufacturados como piezas de artesanía y que tenían su origen en zonas del norte de Europa. Himilcón, un experto navegante cartaginés, organizó una expedición que fue mucho más allá de las torres de Hércules: remontó las costas de la península Ibérica, dobló el cabo Finisterre y arrumbó directamente hacia Bretaña, región rica en estaño, a través del golfo de Vizcaya. Según las crónicas romanas posteriores, los expedicionarios atravesaron el canal de la Mancha y exploraron las minas de estaño de Cornualles en la isla de Albiorum (Gran Bretaña) y de oro en la de Hibernia (Irlanda). Estos hallazgos no fueron debidamente explotados por los fenicios, pero guardaron celosamente la información durante muchos años, hasta que ésta llegó a conocimiento de los griegos. Algunos historiadores sostienen que las leyendas de monstruos marinos que supuestamente habitaban más alla de las columnas de Hércules fueron fomentadas por los fenicios para disuadir a los griegos de gavegar hacia el Atlántico y evitar su competencia en el mercado de metales.

Veinticinco años después del viaje de Himilcón, el rey de Cartago, Hannón, organizó una gigantesca expedición más allá del estrecho de Gibraltar, hacia el sur, costeando el continente africano. Según un relato del propio rey, se embarcaron unos 30.000 hombres y mujeres que viajaron en 60 barcos de 50 remeros cada uno. Aunque algunos historiadores cuestionan la autenticidad del relato, está probada la relación de Cartago con las ciudades de Lixus y Mogador, posteriores a la expedición. Por otro lado, las descripciones de parajes, población, fauna y flora son bastante plausibles con lo que se conoce del hábitat de esa época en la costa noroeste africana, desde el estrecho de Gibraltar hasta Senegal; aunque algunos historiadores sostienen que los hombres y las embarcaciones de Hannón llegaron más al sur, hasta el golfo de Guinea.

La decadencia fenicia

La invasión asiria de 734 a.C. marcó el comienzo de la decadencia fenicia. Los asirios sometieron las ciudades y proporcionaron a biblos y Tiro una relativa autonomía. En 678 a.C. Sidón se reveló contra el yugo asirio y fue totalmente destruida. Pocos años más tarde, Tiro y otras ciudades fenicias también se sublevaron y fueron igualmente reprimidas. En 586 a.C. el rey Nabucodonosor sometió a todas las ciudades de la costa fenicia, excepto Tiro, que recuperó una relativa libertad. Hacia 540 a.C., los persas controlaron la costa fenicia y potenciaron de nuevo el comercio marítimo, aunque férreamente controlado. Los fenicios tenían la misma disposición que los griegos contra la dominación persa, pero Artajerjes volvió a someterlos. En 332 a.C., con la ocupación por parte del rey de Macedonia, Alejandro Magno, los historiadores dan por concluida la historia Fenicia.

Los fenicios crearon el concepto de talasocracia (estado cuyos dominios son principalmente marítimos), desarrollaron el buque mediterráneo que perduró durante siglos, sentaron las bases del comercio marítimo y abrieron el mundo occidental a la navegación. Pero su legado más importante para la cultura fue el alfabeto, del que lograron simplificar y escoger los sonidos fundamentales y expresarlos en las 22 letras en las que se basa el lenguaje de la cultura latina.