Grabado que muestra una escena de la batalla de Actium, con la que concluyó la guerra civil entre Octavio y Marco Antonio y tras la que se inició el periodo de consolidación de la Pax Romana.

Tras la derrota de Cartago, Roma inició una espectacular expansión y se convirtió en un gran Imperio, en el siglo I a.C. Tras erradicar la piratería en todas las costas del mar Mediterráneo, éste quedó bajo el dominio de Roma y fue llamado Mare Nostrum. Entonces se inició el largo periodo denominado Pax Romana, que duró casi tres siglos, mientras se producía la lenta decadencia del Imperio. A finales del siglo IV, éste se dividió entre el Imperio Romano de Accidente y el de Oriente, este último conocido posteriormente como Imperio Bizantino.

Las guerras Púnicas tuvieron importantes consecuencias para la República de Roma. La derrota absoluta de Cartago y de sus aliados llevó a Roma a imponerse en su vasto territorio que incluía Hispania y Numidia (en el norte de África), Macedonia, Grecia y el resto de territorios del antiguo imperio colonial Cartaginés. Durante los dos siglos siguientes, Roma no dejó de expansionarse: la Galia transalpina, Pérgamo, Asia Menor, Armenia, Judea, Siria, Ponto, Egipto, Mauritania y Tracia fueron progresivamente incorporadas al Imperio.Las razones de esta expansión fueron principalmente económicas: al principio, las anexiones obedecieron a motivos político-militares, pero cuantas más incorporaciones de países se producían, mayores eran las necesidades comerciales para obtener los fondos destinados a financiar un gran ejército que no dejaba de crecer. Al contrario que la impulsiva conquista de Alejandro Magno, esta expansión era de una meticulosidad administrativa excepcional. Roma mantuvo un notable respeto por las culturas y religiones de los pueblos anexionados y, como consecuencia, la estabilidad territorial avanzó pareja al dominio militar.

La crisis de la República y la guerra civil del año 36 a.C.

La reina Cleopatra, instigadora de la batalla de Actium al convencer a Marco Antonio de la conveniencia del combate nava, en la popa de su nave.

Sin embargo, durante este larguísimo periodo de expansión se produjeron numerosas tensiones internas y luchas de poder en el senado, cuyo episodio más significativo fue la guerra civil del 36 al 30 a.C. Ésta dio lugar al suceso naval más importante librado desde las guerras Púnicas, y también la última gran batalla en el mar de la historia de Roma: la batalla de Actium.

Tras la muerte de Julio César, asesinado en Roma en el año 44 a.C., su sobrino Octavio, que se hallaba en plena campaña en Hispania afianzando las conquistas de su tío, regresó a Roma y se encontró al cónsul Marco Antonio, brillante general de Julio César, erigido en vengador de su asesinato. Marco Antonio había desplegado su ejército y estaba derrotando a los participantes del complot. Octavio fue reconocido por el senado como heredero de Julio César, más por sus méritos militares y por su patrimonio familiar que por el parentesco. Octavio se dejó aconsejar por su amigo, el general Agripa, y por el noble Mecenas, y decidió fundar el Segundo Triunvirato junto con Marco Antonio y el pretor Marco Emilio Lépido (estrecho colaborador de Julio César y aliado de Marco Antonio en la campaña contra sus asesinos). Los triunviros se repartieron el control del Imperio: Octavio se quedó con Occidente, Marco Antonio tomó el control de Oriente y Lépido el de África.

Las tensiones no dejaron de aflorar y fueron aumentando hasta que, en 37 a.C., Lépido fue apartado, quedando sólo dos poderes: el de Marco Antonio y el de Octavio, ambos cada vez más enfrentados. Maco Antonio, que para sellar la alianza se había casado con Octavia, la hermana de Octavio, se casó en Alejandría con la reina tolemaica Cleopatra, antigua amante de Julio César y madre de un hijo de éste, Cesarión. Marco Antonio concedió a Egipto las provincias de Siria, Chipre, Cirenaica y Cilicia, y explicó al Senado que antes habían pertenecido a la dinastía tolemaica; después, nombró a Cesarión heredero del trono de estos territorios. El senado lo consideró un acto de traición, pero Marco Antonio propuso, desde Alejandría, retirarse del poder si hacía lo mismo Octavio. Esta propuesta fue considerada aceptable por una parte del Senado (la que deseaba terminar con el caos de la bicefalia del poder), pero Octavio rodeó con sus tropas el Senado y puso en fuga a sus detractores. A continuación, hizo leer en público el testamento de Marco Antonio, en el que éste expresaba su deseo de ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, según el rito egipcio. Se originó un enorme escándalo, y la mayor parte de la aristocracia que aún apoyaba a Antonio se volvió contra él. Octavio aprovechó la situación para tomar el mando militar de todo Occidente y la representación del Senado frente a Marco Antonio. Éste, por su parte, logró la fidelidad de las tropas desplegadas en Oriente. La guerra civil estalló en el año 32 a.C.

Marco Antonio disponía de cerca de 120.000 hombres y más de 500 naves de guerra. Octavio lanzó contra él un ejército de 80.000 hombres y 400 navíos. Las fuerzas de Octavio eran menores en número, pero estaban mucho mejor organizadas, pues se beneficiaban de la administración directa de Roma: las pagas llegaban puntuales y la intendencia no fallaba; muy al contrario, el ejército de Maco Antonio estaba compuesto por legionarios de diversas procedencias, peor organizados y con una logística militar deficiente, en contraste con la de su enemigo. Sin embargo, había un aspecto fundamental: los soldados de Marco Antonio no tenían una idea clara de por qué ni por quién luchaban; los de Octavio, en cambio, servían a la grandeza de Roma, eran más "romanos", en el sentido estricto del término. Esta situación quedó reflejada en la eficiencia de las fuerzas marítimas. Las galeras de Octavio estaban tripuladas por remeros y mandos eficaces y sometidos a una disciplina férrea. Octavio dejó el mando de sus naves a Agripa, quien trazó una estrategia adecuada y muy bien organizada. La flota de Marco Antonio incluía unidades egipcias, sirias y griegas, una heterogeneidad nada beneficiosa para enfrentarse a Agripa.

La batalla de Actium

Dibujo hecho a partir de un relieve romano que muestra una birreme de la flota de Octavio con los legionarios en cubierta prestos para el combate.

El primer enfrentamiento de la guerra fue naval y se produjo frente al golfo de Arta, situado en la costa occidental de Grecia, a 50 millas al norte del golfo de Corinto. Cleopatra había aconsejado a Marco Antonio que basara su campaña en la guerra naval y no en la terrestre, como pretendían inicialmente éste y sus generales. Fue en ese punto donde empezó la cadena de errores de Marco Antonio. Ante la imposibilidad de dotar convenientemente de marinos adecuados a sus 500 galeras, ordenó quemar 140 naves, por lo que su fuerza quedaron reducidas; además, sus tropas de tierra quedaron inoperantes en el campamento situado bajo el monte Actium.

El 1 de septiembre del año 31 a.C., la flota de Octavio, comandada por Agripa, llegó a la entrada del golfo. Al día siguiente, los barcos de Marco Antonio y Cleopatra salieron a mar abierto. La batalla comenzó inmediatamente. Agripa ordenó una maniobra envolvente con sus pequeñas liburnas (birremes ligeras parecidas a las rápidas y maniobrables naves de un solo orden de remos de los piratas dálmatas). Estas galeras, claramente más rápidas que las pesadas y clásicas quinquirremes y trirremes de Marco Antonio, giraban con celeridad al rededor de éstas lanzando flechas incendiarias y jabalinas, lo que desorganizó la flota de Marco Antonio. La batalla duró cerca de tres horas y finalizó cuando Cleopatra y Marco Antonio, que habían perdido 200 naves, se retiraron navegando directamente hacia el sur, en dirección a Alejandría. Se cuenta que Marco Antonio reprochó a Cleopatra el haber abandonado con sus barcos egipcios el escenario de la batalla, pero ésta le contestó que le había dado por muerto al ver su nave incendiada por las birremes de Agripa. También forma parte de la leyenda el hecho de que Marco Antonio hiciera la travesía hasta Alejandría sentado y con la cabeza entre las manos.

El fin de Marco Antonio y Cleopatra

Grabado que muestra un momento de la batalla de Actium, en la que la flota de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la de Octavio.

Tras la victoria de Actium, el 2 de agosto del año 30 a.C., Octavio se dirigió a Alejandría y entró en el puerto, bloqueando por completo la bocana y también la ciudad por tierra para evitar que Marco Antonio escapara. Al enterarse de que la flota de Octavio estaba fondeada en el puerto, Marco Antonio se suicidó. Después, Octavio fue al encuentro de Cleopatra y la conminó a incorporarse al desfile triunfal que se celebraba en Roma a la llegada de los vencedores. Sin embargo, Cleopatra no cedió a la terrible humillación de ser mostrada como trofeo y se suicidó siguiendo el rito de la mordedura de un áspid. Octavio condenó a muerte a los hijos de la reina, entre ellos a Cesarión, y saqueo el tesoro egipcio.

Existen discrepancias entre los historiadores en la evaluación de la batalla de Actium. Algunos sostienen que Antonio buscaba retirarse a Alejandría, lo que explicaría que sus naves llevaran un velamen demasiado grande, absolutamente inapropiado para un combate naval. Otros argumentan que la estrategia de Antonio y Cleopatra consistía en realizar una maniobra de distracción para que sus tropas de tierra pudieran embarcar y luego atacar la península itálica; sin embargo, esta tesis parece poco probable. Tampoco se sabe a ciencia cierta el papel que jugó Cleopatra en las decisiones tácticas del general romano, aunque se cree que fue importante y de consecuencias nefastas para su ejército.

Después de Actium, la trirreme empezó su lenta decadencia, tras varios siglos navegando por el Mediterráneo. Las birremes, que habían sido desechadas para el combate pesado, volvieron a ganar importancia debido a las nuevas tácticas de combate basadas en la capacidad de maniobra. Agripa utilizó por primera vez los garfios lanzados desde catapultas para atrapar los barcos enemigos y aproximarlos para el abordaje, técnica que utilizaron posteriormente las naves de guerra romanas.

El gran desarrollo naval de Roma

Estatua de Cayo Julio Octavio Augusto, conocido popularmente como Octavio hasta la batalla de Actium, y como Augusto tras la toma del poder en Roma. Bajo su mandato, Roma impuso la Pax Romana en todo el Mare Nostrum.

Tras derrotar a Marco Antonio, Octavio logró con hábies recursos diplomáticos integrar Oriente a Roma y que el Senado le otorgara el gobierno de la República y los poderes militares sin restricciones; fue entonces cuando se inició la época imperial de Roma. Las guerras civiles, que habían durado cerca de 20 años, habían dejado a la capital romana en una situación cercana a la anarquía, con una estructura estatal obsoleta; Octavio la levantó y reformó profundamente. En el año 27 a.C. se autoproclamó Augusto y, hacia el 2 a.C., recibió el título de Pater Patriae (Padre de la Patria). Durante su mandato, Roma consiguió una gran expansión territorial. Agripa, fiel consejero de Augusto, amplió enormemente los conocimientos geográficos de las tierras del Imperio e hizo levantar el primer mapa de los territorios conquistados. También se construyeron puertos y acueductos, y se impulsó notablemente el comercio marítimo.

La construcción naval alcanzó un gran desarrollo y se aumentó el tamaño y el potencial militar de las galeras, mejoras necesarias para transportar las legiones a cualquier lugar del vasto imperio. Mucho se ha escrito sobre las órdenes de remos que se llegaron a disponer en las galeras de la época romana. Aunque muchos textos citan cuatro, cinco y hasta siete órdenes de remos, parece admitido que era difícil que se incorporaran más de tres; en realidad, parece probable que estas cantidades hicieran referencia al número de remos asignados a cada grupo de remos. Así, por ejemplo, una heptarreme sería una trirreme con siete remeros en cada grupo de tres remos, que podían ser tres tranitas, dos Zygitas y dos talamitas.

Las narraciones más exageradas sobre galeras gigantes las hace Polibio, quien afirmó haber visto una quinquirreme con 300 remeros y 200 soldados; Plinio el Viejo menciona otra nave del año 40 a.C. con 400 remeros. El propio Arquímedes, el famoso científico griego de Siracusa, afirmó haber participado en el diseño y la construcción de la gigantesca nave Siracusia, allá poe el año 200 a.C., de 20 hileras de remeros, cuatro palos de velas cuadras u ocho enormes torres de catapultas capaces de lanzar piedras de casi una tonelada. En sus descripciones, Calixeno de Rodas describe una galera de 40 órdenes de remos, 130 metros de eslora, 22 de manga y 27 de francobordo; los remos tenían una longitud de más de 10 metros y eran manejados por unos 4.000 remeros, con una tripulación cercana a los 8.000 marinos. La construcción de este coloso, mayor que los actuales portaaviones, debió requrir la madera equivalente a 140 trirremes, y clavos en el costillaje de 15 kilos de peso cada uno. Sin embargo, hay que tomar con reservas estas narraciones. Los estudios realizados por expertos a lo largo de la historia más reciente muestran que la construcción de semejantes naves era absolutamente inviable. El pripio Napoleón Bonaparte, muy interesado en encontrar alternativas a las fragatas y navíos de línea de su época y gran admirador del Imperio Romano, ordenó construir una trirreme para determinar la maniobrabilidad de los distintos juegos de remos. La prueba fue determinante y ha sido corroborada por opiniones de posteriores expertos: una nave de más de tres órdenes de remos hubiera sido incapaz de realizar con eficacia las más elementales maniobras.

Los estragos de la piratería

Grabado que muestra el asesinato de Pompeyo Magno al desembarcar en Pelusio, por orden del rey egipcio Tolomeo XIII.

El crecimiento de la piratería fue paralelo al engrandecimiento de Roma, que se adueñaba progresivamente del Mediterráneo e iba sometiendo nuevos pueblos y sus respectivas marinas. A mediados del siglo I a.C., los piratas pasaron a ser una amenaza seria para el comercio y la paz. Erradicar la piratería se convirtió en uno de los principales objetivos del Senado, y los piratas empezaron a ser combatidos con mano dura. En 78 a.C., una flota romana comandada por Servilio Vatia venció a las naves piratas en las islas Caledonias; en 74 a.C., fue el joven Julio César quien luchó duramente con una banda pirata en Rodas; aquel mismo año también los combatió Marco Antonio, y fueron otras muchas las acciones represivas que se llevaron a cabo sin un resultado definitivo, sino todo lo contrario: aparecían nuevas naves piratas por todas partes y cada vez con mejores prestaciones. Entre 74 y 76 a.C., los piratas habían apoyado revueltas, secuestrado cónsules y pretores, e incluso secundado la rebelión de los esclavos de Espartaco; hasta llegaron a capturar una flota de galeras en Ostia, el puerto de Roma. Pero cuando lograron bloquear el comercio del trigo, ese hecho fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del Senado. Roma se enfrentó al problema con su arma más infalible: la administración. El Senado tomó la decisión de dar carácter al Mediterraneo de "provincia de mar" y encargar su gobierno a un solo jefe. En 67 a.C., se dictaminó la Lex Gabina, por la cual un magistrado recibía durante tres años el mando supremo de las costas hasta 50 millas mar adentro, con derecho a reclutar él masimo 25 legados, armar 500 barcos y ordenar zarpar a voluntad. El primer magistrado, Pompeyo Magno, general y cónsul, un héroe de las campañas militares en África e Hispania, dispuso de un contingente de naves y soldados con el que logró controlar la piratería del Mediodía occidental hasta las costas de Sicilia.

La piratería era especialmente efectiva en el Adriático y el Egeo, donde gozaba de un amplio margen de maniobra; así pues, éste fue el primer objetivo del plan de Pompeyo. Los piratas más activos y peligrosos eran los dálmatas, de origen ilirio, que operaban desde sus bases escondidas en las costas de Dalmacia, plagadas de islas e intrincados brazos de mar que ellos conocían a la perfección. Los filibusteros actuaban en connivencia con los habitantes de las islas, con los que compartían un código de señales que les advertía de la presencia de las galeras romanas. Eran también excelentes navegantes y, a menudo, habían actuado como mercenarios, como lo habían hecho en la primera flota Romana en la batalla de Milazzo y a lo largo de las restantes batallas de las guerras Púnicas. De hecho, desde el inicio del poder naval de Roma, algunos piratas habían sido contratados como instructores de maniobras para entrenar a los oficiales romanos, a los que enseñaron también las técnicas del pilotaje costero. Los piratas ilirios navegaban con un tipo de embarcación ligera muy maniobrable que disponía de un solo orden de remos, y sobre cuyo diseño se inspiró la posterior liburna romana.

Pompeyo disponía de 270 barcos; nombró a 13 delegados y dividió el mar en sectores, destinando una escuadra a cada uno y reservándose para él Creta y Sicilia, donde quería dar el golpe decisivo. La efectividad de Pompeyo logró un éxito espectacular: en tres meses capturó 846 barcos, 120 asentamientos fueron destruidos, 10.000 piratas resultaron muertos y 20.000 hechos prisioneros. Pompeyo fue aclamado por el pueblo de Roma y considerado como el "pacificador de los mares". Por vez primera, Roma dominaba efectivamente el mar. Pompeyo realizó otras campañas de gran éxito, entre ellas la guerra contra Mitridates de Siria y, tras enemistarse con el Senado al haber solicitado tierras para sus legionarios y no serle concedidas, fue perseguido por Julio César Augusto. Enfrentados ambos en la batalla de Farsalia (48 a.C.), Pompeyo fue derrotado. Aquel mismo año, el "pacificador de los mares" murió asesinado en Pelusio por orden del egipcio Tolomeo XIII (hermano de Cleopatra).

El avance de la marina mercante y el estancamiento de la navegación

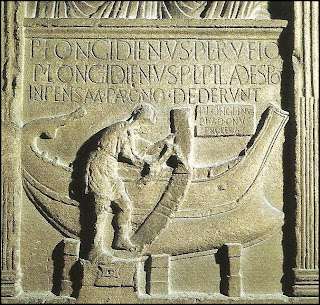

Relieve que muestra a un carpintero de ribera romano en pleno trabajo. Museo Nacional De Emilia, Rávena.

Una de las consecuencias del dominio del Mare Nostrum fue el espectacular desarrollo de la marina mercante y del consecuente comercio naval. La época de la Pax Romana permitió la evolución de los barcos de carga según las necesidades reales del comercio, que fueron muchas y en constante incremento. Los barcos mercantes romanos eran generalmente veleros puros, de 350 a 450 toneladas, y estaban excepcinalmente bien construidos. Los mejores eran los denominados "cargueros del trigo". En la época de máxima expansión del Imperio, las necesidades de abastecimiento romanas llegaban a las 200.000 toneladas de trigo anuales, de las que Egipto proporcionaba aproximadamente un tercio; el resto del grano procedía de Sicilia y de la zona que hoy ocupa Túnez.

Las vías comerciales estaban definidas con exactitud; los marinos mercantes llegaron a crear unos completos almanaques náuticos con información exhaustiva de los regímenes de vientos y corrientes. Por ejemplo, la travesía desde Egipto, que era la más difícil desde el punto de vista meteorológico, estaba meticulosamente trazada en almanaques que tenían en cuenta la sincronización de los vientos dominantes y la época de las cosechas de grano. En verano, los vientos dominantes eran del noroeste, por lo que, desde los puertos de la península itálica hasta Alejandría, los barcos navegaban con vientos de popa y tardaban apenas 15 días. El problema lo encontraban a la vuelta, ya que tenían que bogar contra el viento, y estos barcos de velas cuadras navegaban muy mal de bolina. Tenían que dar una larga bordada hasta la costa sur de Anatolia para aprovechar el viento térmico costeando y arrumbando a Rodas; luego debían pasar al norte de Creta para alcanzar Malta o Siracusa de una sola bordada, cosa que no siempre conseguían. La peor fase del viaje era la última, ya que alcanzar el puerto de Ostia podía llevarles un mes. Si el cargamento se retrasaba más de lo previsto, el hambre causaba estragos entre las clases económicamente débiles. La ruta del trigo fue la más importante para Roma, pero había otras, como las del ámbar y del estaño hacia el Atlántico, y la denominada de los monzones hacia el Índico, que Egipto intentó explotar varias veces, antes de ser anexionado a Roma, sin lograrlo.

El periodo de la Pax Romana (31 a.C. al 200 d.C.) fue de gran estabilidad en lo que respecta al mar.La decisión de no efectuar expediciones ni al norte ni al sur, como habían hecho los egipcios, fenicios y griegos, fue sorprendente y uno de los principales motivos de que la ciencia de la navegación permaneciera estancada, según la hipótesis de Aritóteles. Sin embargo, las teorías geocéntricas de Hyparco proporcionaron datos válidos para la navegación de la época, como la descripción de los epiciclos, los círculos que describían el sol y la luna, y los ecuantes, círculos excéntricos a la tierra asignados como trayectorias de los planetas.